その後フォントワークスに移籍し、筑紫書体の制作に取り組まれたのですね。

ええ。最初に手がけたのは明朝体です。活字や写植文字のよさも取り入れた、新しい書体を目指しました。例えば、活字印刷の場合はにじみが発生することがあります。印刷としてはエラーなんですけど、僕は魅力的に感じていました。筑紫明朝では、ふくらみを持たせることでそういった活字の魅力を表現しています。

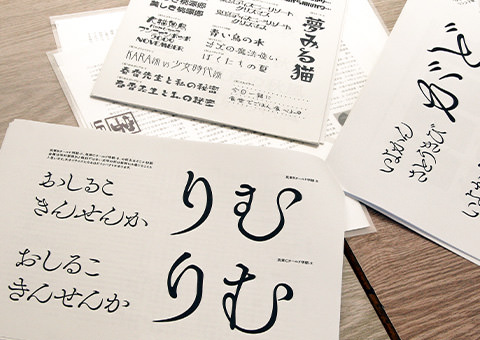

懐かしさや優しさを感じさせる一方、今の時代に合った新しさも兼ね備えた筑紫書体シリーズ。

明朝やゴシックのほか、オールド明朝、丸ゴシックなどもそろっており、デザインワークに欠かせないフォントの1つとして定評があります。

もちろんBiNDのWebフォントでも利用可能です。

今回は、そんな筑紫書体の制作者である藤田重信さんの登場です。

自分の生まれ故郷の名を付けたこの書体について、語っていただきました。

デザインを始める文字は、平仮名の「な」だという。「この文字がうまくできたら、後は何とかなりますね(笑)」

ええ。最初に手がけたのは明朝体です。活字や写植文字のよさも取り入れた、新しい書体を目指しました。例えば、活字印刷の場合はにじみが発生することがあります。印刷としてはエラーなんですけど、僕は魅力的に感じていました。筑紫明朝では、ふくらみを持たせることでそういった活字の魅力を表現しています。

「な」からスタートしますね。「な」は、克服しなければならない課題が多い文字だと考えています。「な」を格好よくデザインができたら、あとは何とかなる(笑)。自分にとって納得したい字なんですよ。「な」に限らず仮名は、どれだけ時間がかかっても、いいものができるまでデザイン作業を続けます。仮名は、やはり大変ですね。とりあえずひととおりやってみても、2カ月後ぐらいに見返すとダメだということに気付かされ、デザインをやり直す。それの繰り返しです。筑紫明朝の仮名の場合は、こういった作業を10回以上繰り返していますね。筑紫明朝の制作には、結局5年を費やすことになりました。

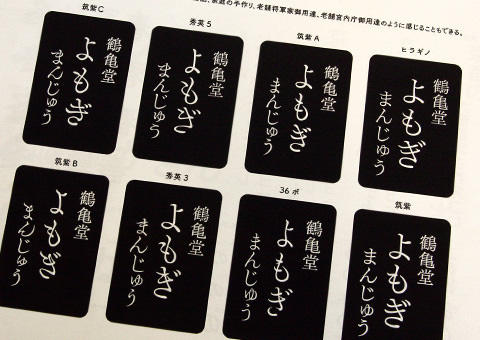

「よもぎまんじゅう」の文字を、筑紫Cオールド明朝など複数の書体で表現(左)。高級に感じられるもの、庶民的に感じられるものなど、同じ文字列ながら書体によって印象はさまざまだ。

右は、筑紫Bオールド明朝、筑紫Cオールド明朝などの仮名の書体見本。

極力、曲線化した、という点ですね。特にS字、もしくは逆S字のうねる曲線を多用してます。たとえば、一見単純に見える「な」の2画目の縦の線ですが、じつはS字を描いているんです。手書きの動きが隠されているんです。S字曲線は、いろいろなところに使っています。筑紫明朝のデザインコンセプトは写研で言えば石井明朝なのか本蘭明朝なのかというと、モダンな本蘭明朝のほうです。ですが、石井明朝の筆さばきや手書きっぽいところも取り入れていますね。

試作段階の筑紫明朝を、グラフィックデザイナーの戸田ツトムさんに見てもらう機会がありました。かなり気に入っていただき、ちょうど発行する予定の新しい季刊誌で筑紫明朝を使いたい、という話になりました。「季刊d/SIGN」ですね。

そうです。そのときに使ってもらったウェイトはLでしたね。僕は筑紫明朝はLで世の中に認知されたいという思いがありました。それはなぜかというと、僕が18歳の時に見て強く印象に残った本蘭明朝もLだったからです。けっしてMではなくRでもない、L。縦線を細くしつつもきちんとデザインされた本文用のウェイトLの明朝書体は、「知性」を感じさせるんです。Mだと、ちょっと色気が出てしまう。ところで戸田ツトムさんは、思想哲学書のデザインを多く手がけられています。なので筑紫明朝は、本当にBESTな方に巡り会えたんだと思いますね。

ウェイトLの明朝体は「知性」を感じる、ウェイトMだとちょっと「色気」が出てしまうと話す藤田氏。